私のニューヨーク現代美術物語 -1993~2006-

宇田川宣人

エドワード・ルーシー=スミスのエッセイ

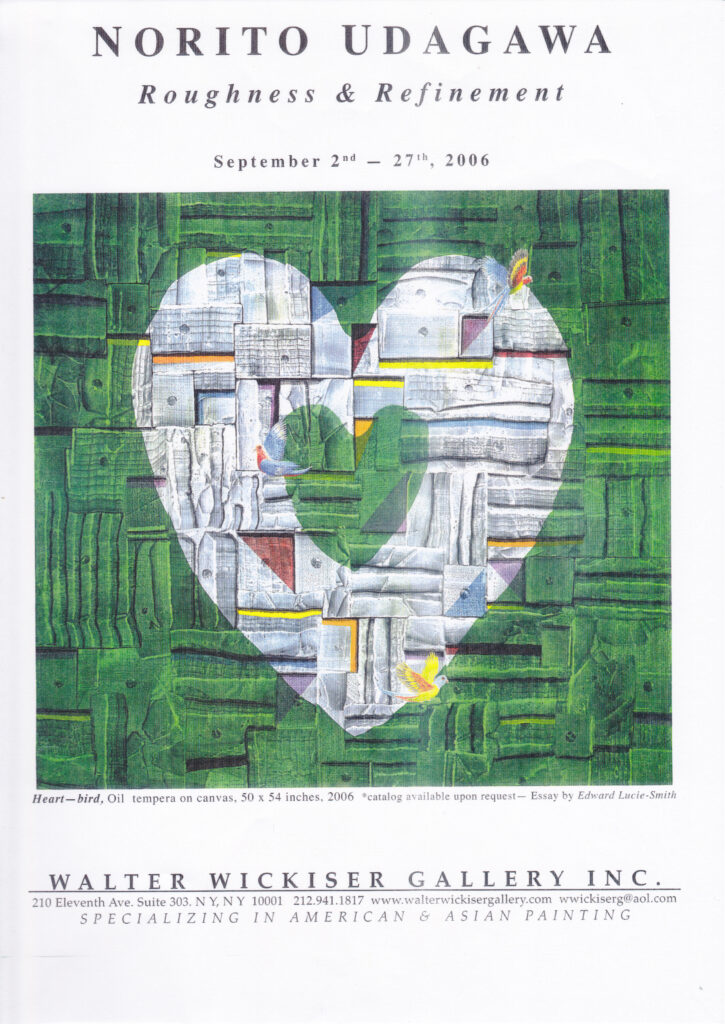

2006年9月にニューヨークのウォルター・ウィッキサー画廊において開催した個展図録にエドワード・ルーシー=スミス氏が巻頭文を寄稿してくれた。

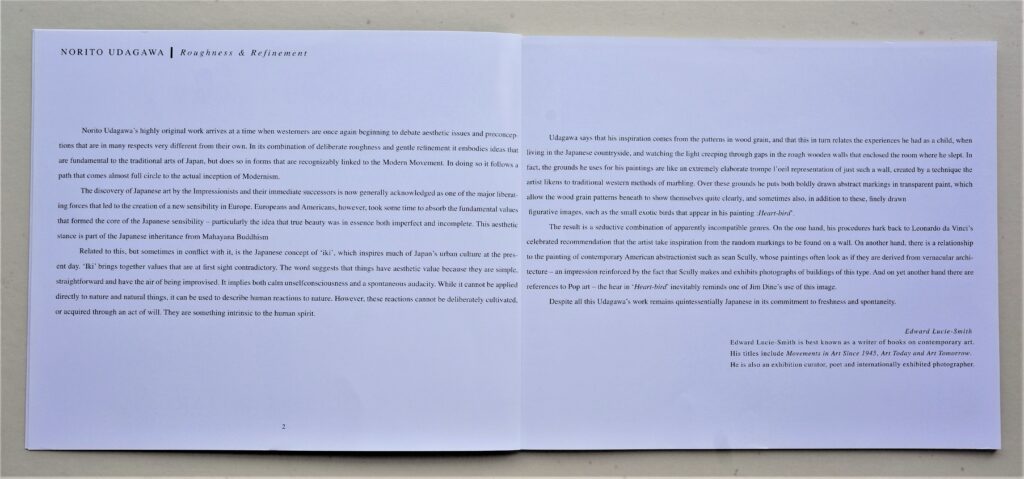

そのエッセイの要旨は「宇田川の作品はモダニズムの、いわゆる、文脈的に一周した円環の経路に沿って進んでいる点において、まぎれもなくモダンアートであるが、そこには日本美の一つである『粋』の反映がみられ、印象派などに影響を与えた日本の感性の核が形づくられた根源的な価値観である、真の美は本質的に不完全で不十分のなかに存在する、という日本の伝統的芸術の根本となる概念を具現化している。その非常に独創的な作品が西洋人が多くの点で全く異なる美的問題と先入概念を再び議論し始めている今、届く。」という内容で、日本美に敬意を払う観点からニューヨークのアートシーンに一つの問題提起を行ってくれた。

エドワード・ルーシー=スミス氏はよく知られた現代美術評論家である。その効果で、9月7日の個展のオープニングパーティーには多くの人達が来廊し、真剣な顔をして議論をかわしている姿に直に接することができたし、ネットでも大きな反響を得たことを知った。私は直接、氏に面識があったわけではなく、この原稿は画廊のウィッキサー社長ができるだけ格調の高い図録を作成するために、旧知の仲であるルーシー=スミス氏に多くの私の資料を提供した結果、実現したものだ。その頃、エッセイを書く評論家とは誰か知らされてなかったが、私の資料の英訳や図録の編集に携わっていたデザイナーの星野三沙氏がニューヨークから電話で、すごく素敵な文よ、と声をはずませて伝えてくれたのを覚えている。

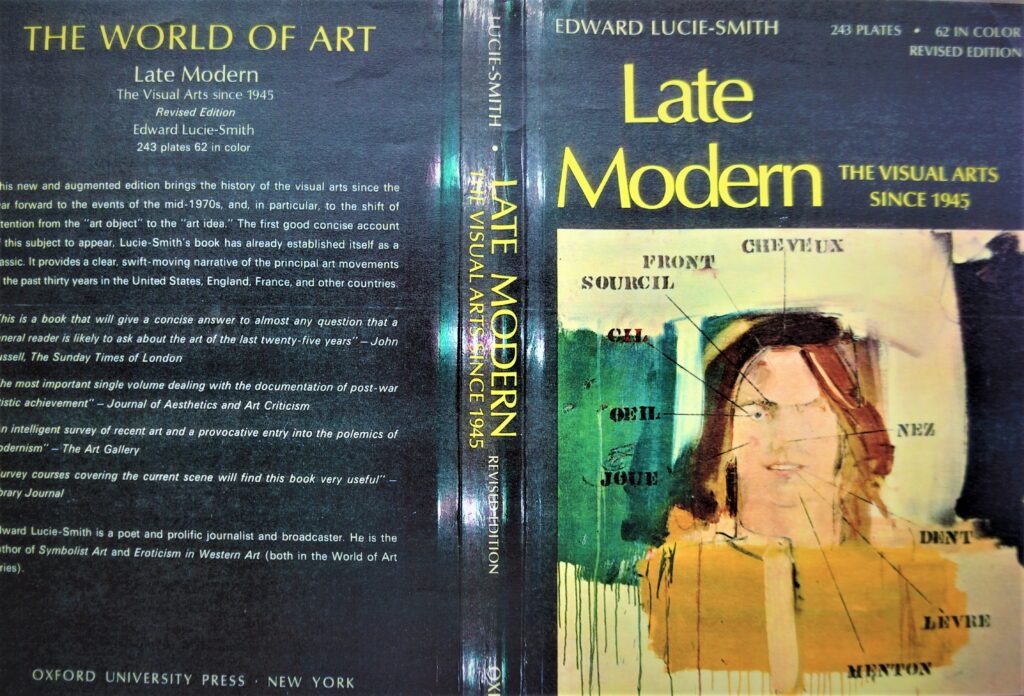

ルーシー・スミス氏の著書の中で最も親しまれているものはオックスフォード大学出版ニューヨークから刊行された、THE WORLD OF ART 全集の「Late Modern ‐The Visual Arts since 1945」と思われるが、私はこの本を1983年にニューヨーク留学から帰国した今泉憲治氏から、アメリカの美大における現代美術テキストの一例として、紹介された。その後1986年に日本語版が「現代美術の流れ」としてPARCO出版から刊行された時から、卒業ゼミの参考書の一つとして長い間活用してきたため、いつのまにか愛着を覚えるようになっていた。それだけに、九州で最初の私の教え子の一人であった今泉氏の早世の悲しみを抱えたままでいた翌年の夏に、ニューヨークから届いた私の個展図録の中から、「Edward・Lucie=Smith」という活字が突然目の中に飛び込んできた時は自分の眼を疑わざるを得なかった。

ルーシー=スミスの現代美術の見方

この「現代美術の流れ」は岡田隆彦氏らによる邦訳であるが、その訳者あとがきにおいて、岡田氏は「著者の見方は、概しておだやかであり、公平であるが、ときおり皮相な見方や名のみ高く貧しい作品に対しては、厳しく批判的である。バランスをとって全体を見ているなかでも、現在の美術がモダニズムの伝統を引きつぎ、それをモダニズムの骨化、ないし固定化としてとらえているあたりや、現代の美術家たちの多くが画商と評論家との不即不離の関係に頼っているといった指摘は説得力がある。後者の指摘は、現代美術が資本主義体制と深く結びついていることとも関連しており、それゆえ、現代美術が、今日の世界において、ソ連や東欧、南米、アジア、アフリカを除く、西欧とアメリカ合衆国など、資本主義の発達した一部の先進国に限られた動向であることが示唆されている。」と解説している。

そこからはルーシー=スミス氏のモダニズムへの特別なこだわりが見えてくるし、欧米以外の当代の美術はいかようなものなのかと問いを発し、議論を喚起しているようにも見える。更には私の活動拠点の一つであるアジア国際美術展を振り返っても、1985年が初回であるから、その3年前にあたるこのような早い時期に、新しいアジア現代美術の潮流を予感していたと思うと、氏の尖鋭な先見的洞察力にも注目せざるを得ない。

1983年版 ❝Late Modern❞ と2006年のエッセイ

私のこの個展のルーシー=スミス氏のエッセイは、この著者がこの本を改訂した1983年から23年を経た2006年であるから、美術の世界はこの間に、ポストモダンの熱気も落ち着いて、「イズム」から「アート」の時代へ、即ち自分のアイデンティティにより美の理想や普遍性、純粋性を追求したモダニズムのアートから、他者や社会との関係から生まれる多様、多元的な考えや情緒などを主張するポストモダンのアートの熱狂的高揚期も過ぎて、更に新たに、冷静に、個々の作品と対し芸術の動向を見極めようとする時代に移行した。

そのため、次々に変容し、複雑化する作品に対し、個別的にその造形や哲学、時代的意義を見い出し、批評する美術評論家も難儀な時代に変わったと思われる。それだけに、✕や〇やハートなどの何の変哲もない、言わずもがなの作品にもかかわらず、真面目に対峙し、モダンアートの記号作品論とは異なった、日本美とアジア美術の視点から、作者の私自身でもうまく言葉で述べることができなかった、感性的世界を明快に論じ、解き明かしてくれたことに対し、我が事ながら、感銘をもって感謝している。

ウォルター・ウィッキサー画廊 2006年8月

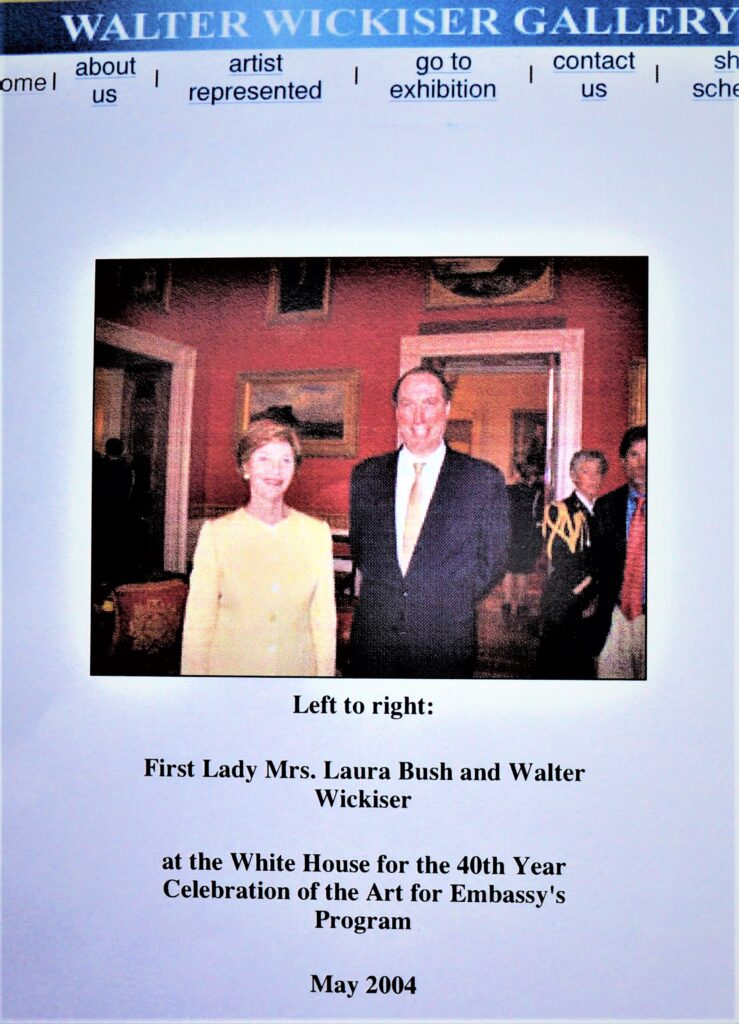

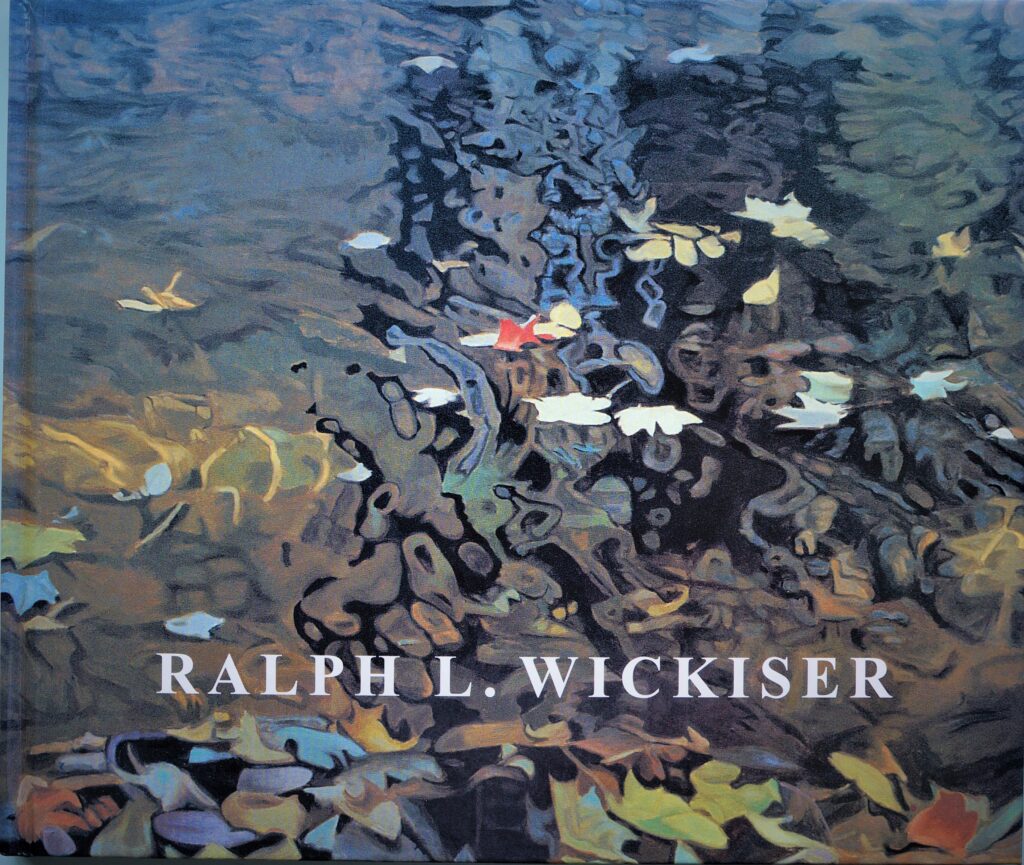

いよいよ個展が近づき2006年8月15日にニューヨークに到着するとチェルシーにある画廊に来米の挨拶に行った。初対面のウィッキサー社長は大男で、机に向かい毅然とした姿勢で座り、自分のプロフィールから芸術に対する考え方、画廊の運営方針、ニューヨークアートシーンの状況、私の作品に対する批評、評価まで約二時間に渡り粛々と話した後に、私の作品を応援すると述べた。特に印象に残っている言葉はその時、隣のビルのガゴシャン画廊で開催されていた、リチャード・セラの個展を例に、当代アメリカ現代美術の傾向とその流行、作品コンセプトとアートマネジメントなどを賞讃する一方、それらと全く異なる冷たい空気や川のせせらぎの音まで感じさせるようなハドソン川上流の水辺の繊細な写実的風景画を取り出して見せ、東洋と共通する美の世界について強調して解説し、それが父親の作品であることを述べた。

この画廊はアメリカとアジアの現代美術を標榜していて、私をこの画廊に推薦してくれた水郷柳川をライフワークとしていて、アートニューズの記事に掲載されたことのある抽象画家の光行洋子氏や友人のミニマルアート画家、アジア美術家連盟韓国委員会代表でソウル市美術館長のリュー・ヒーヨン芸術院会員はじめ、アジア諸国の有力作家をとりあげて企画してきた。また、この席で初めて彼の父がニューヨークの名門美大プラット・インスティチュートの教授で、美術学部長も務め、国吉康雄氏などの日本人やアジアからの留学生と深い交流があったことを聞いた。

ラルフ・ウィッキサーとプラット・インスティチュートとアジア

私は、このひと昔前の研修中の1993年12月7日、プラット・インスティチュートで開催された「海外で活躍している卒業生の作品展」を、シドニー大学からこの大学院に留学したオーストラリアのサザンクロス大学のモスチン・ブラムリー=ムーア美術学科長に誘われて見学した。氏がパネラーを務めたシンポジウムにも参加したが、アジアからの卒業生もここに出品しており、アジア人と見える人達も多数出席していた。そのブルックリンの美大のあるあたりは当時、ニューヨークでも最も治安の悪い地域であったので、氏は異常な程に私に気を配ってくれた。サブウェイで無事にマンハッタンまで帰りついたと思ったら、デ・クーニングなどが住んでいる富裕層の居住地に向かう、ロングアイランド鉄道無差別ピストル殺人事件が発生していて、ペンステーション辺りは騒然としていて、パトカーのサイレンが鳴り響いていたのを覚えている。

また、アジア国際美術展をこの27年間、一緒に協力運営してきた元マレーシア芸術学院長・シンガポール、ラサ大学美術学部長、マレーシアのチョン・カン・カウ博士もここの大学院修了生で、2006年の6月に福岡アジア美術館の個展で、私のアトリエに滞在した際に、ニューヨークから届いたばかりの私の図録を見て、彼の恩師のラルフ・ウィッキサー氏の息子の画廊と気付き、その偶然のめぐり合わせに驚いたことがある。

このようにプラットの教授のウィッキサー氏は、多くのアジアからの画家を受け入れて親愛なる交流を続けていたことは確かな事実であり、このことから私はウィッキサー社長のアジア美術への関心は父の影響で、子供の頃から培った東洋への憧景が原点であるような気がした。また、このような彼の父の芸術活動環境から推察すると、これ等の人達と、ルーシー=スミス氏も、何らかの接点があり、繋がっていたのではないかと思うと、なんとなく、私の個展のエッセイの成立事情も見えてきたような気がした。

ラルフ・ウィッキサーと遊馬正の風景画 1993年

この時、初めて見たラルフ・ウィッキサー氏の風景画はこの時からひと昔前の1993年の研修時の秋にミッドタウンの画廊で見た遊馬正氏の風景画を思い起こさせた。遊馬氏は埼玉県の岩槻中学時代の私の恩師に当たり、パリでは芽が出ず、ニューヨークに渡り、苦労の末に、成功を収めてからは、映画「ティファニーで朝食を」の出発駅で有名なハドソン川上流のガリソン駅近くに、豪邸を構えていて、謝肉祭に招待されたこともある。

油絵はメトロポリタン美術館近くのデヴィット・フィンドレー画廊と、版画はソーホーのソーキー画廊と契約していた。彼の友人の武石さんが経営するエンパイアステートビルの裏にあった松葉寿司や、春日部高校の恩師で、新制作協会の元会長の麦倉忠彦氏から紹介を受けて、個展もしたことのあるエリズ・カフェなどで、マンハッタンの画廊の事情などを丁寧に細部まで教示してくれ、実際に案内もしてくれた。大雪の朝には電話をかけてきて、絶対に外に出ないように、死んでしまうよ、絶対に、と、ニューヨークに慣れてなかった私に中学生を諭すように気遣ってくれていた。

その遊馬氏について、抽象のモダンアーティストとして貫いたウエストべスに住む吉川吉重氏が、グリニッジビレッジのレストランで、遊馬さんはニューヨークの画家で最も成功した一人だよと語ったことがある。確かに、私の滞在中の11月の個展でもたくさんの作品が売れていたから、私は漠然と経済的な意味の成功としか捉えていなかった。なぜならば、遊馬氏の作品はウィッキサー氏と同様の地域の水辺に映える、燃えるような紅葉を他の追随を許さない巧みな技法で表現した風景画であるが、その特質はモダニズムの影響を経ていない日本の一部の画壇の作風をルーツとして、彼が東洋的な心情を投入して発展させた絵画であるとみなし、ニューヨークの当代の思潮を反映した作品とは気付かないままであった。

The Re Slected Stream (1975-1985)

ニューヨーク美術研修生活 1993年10月~1994年3月

その時の1993年は、10月6日から翌年の9月14日迄の約一年間の海外研修の時期で前半の半年間はマンハッタンのセントラルパークサウスにアパートを借りて、ソーホーでの2月の個展に向けて制作に励み、また、歩いて4~5分のアートスチューデントリーグでドローイングの実習を行い、更に、ニューアーツプログラムの客員芸術家として活動した。この初めてのニューヨーク生活は当初から文化ショックの連続で、緊張を強いられる日々が続いたが、福岡美術研究所でも担任をしたことのある、九産大出身の古庄健太氏が身のまわりの献身的な指南役を背負ってくれ、前芝博文氏もいろいろと気遣いをみせてくれた。14階のアパートの窓からはモンドリアンが住んでいた裏通りが見え、またポロックもこの辺をうろついていたと思うと、いつのまにか現代美術の夢の世界へタイムスリップし、まだ危険だったタイムス・スクエアを徘徊し、次第に孤独から逃れて行った。

また、芸大の先輩の高橋周・孝子夫妻には荒川修作氏や河原温氏、池田満寿夫氏等との若い時代からの長い付き合いがあり、ブルックリン5番街の空手道場も兼ねた3階建てのアトリエを訪ねた時も、居間に荒川氏からプレゼントされた作品が架けてあった。またその時丁度、河原氏から電話がきて、今は後輩が来ていてそちらに行けないという内容を伝えていたが、その会話の様子から非常に親しい仲であることが推察できた。あのように国際的に高く評価されている画家で、公式の場に姿を見せないことでも知られている河原氏からヤンキースの切符が送られてきたり、近所づきあいのような交流が続いてきたことを聞いて、ニューヨークのコンセプチャルアートが急に身近な存在になったような錯覚を覚えた。高橋周氏は芸大時代から、現代美術の塊のような人で、卒業するとすぐにニューヨークに渡ったが、現代美術の現場の真只中で筆を折ることを決断し、その後マンハッタンカレッジやロングアイランド大学などで講師を務めながら、空手に専念していたが現代美術を見る目は厳しかった。また、1960年代に、ニューヨークで現代美術家としての活路を見い出そうとする大方の美術家は、ブルックリンミュージアムスクールを目指したが、その状況とその後の日本家具インテリアのアルバイトなど大変興味深い彼らのニューヨーク生活の一端を知ることができた。

またコロンビア大学助教授だった新妻実氏から電話があり、作品のキャスティングに来た絹谷幸二芸大教授等と一緒に、新妻実夫妻が彫刻のモデルになった作品が入口に展示されている、ジョージ・シーガル氏のニュージャージーのアトリエを兼ねた、昔の鳥小屋を改造した細長い展示場を訪問したこともあるし、ポップアートのマリソール氏の自宅を訪問したこともある。また、中林忠良氏が訪ねてきて、九産大の講演に訪れたこともある旧知のケン・タイラーの版画工房を訪ね、氏らと一緒にランチを楽しんだ。更に、モダンジャズピアニスト穐吉敏子さんからは夫のタバキン氏の誕生日にセントラルパークウエストの自宅に招待され、NHKのビデオ、穐吉氏の『我が心のふるさと』を見ながら5人でディナーを楽しんだこともある。更には古川吉重氏夫妻、デザイナーの太田恵子さん、キャストアイロン画廊の太田房子さん、領事館の高原俊子さん、高田寿八郎夫妻、エリズ・カフェの山口絵里さんなどにも折々に会って相談しながら、この街にも次第に慣れていった。ある時、高橋周氏がチェルシーでハード・エッジのエルスワーズ・ケリーの新作を見てきたと話したのを覚えているが、その頃にソーホーは高級ブティック街に変り始め、画廊街はチェルシーへ少しずつ移り始めた時代であった。

また、日本では1970年代以降の欧米の影響を受けたコンセプチャルアートから、インスタレーション、新表現主義、トランスアバンギャルドなどの流行がまだ続いていたと思うが、ニューヨークではそれらの傾向はすっかリと影をひそめ、只、写生をしただけのような、花や風景、人などを表現した作品が目立つようになっていた。そのような、ソーホーの画廊街をこれがニューヨークの現代美術の本場なのかと訝りながら、さまよい歩いたことを思い出す。事実、1993年にラルフ・ウィッキサー氏は存命中で、生前の最後の個展をソーホーで開催していたことが、氏の図録の略歴からわかるが、その風景画展を見た記憶はない。

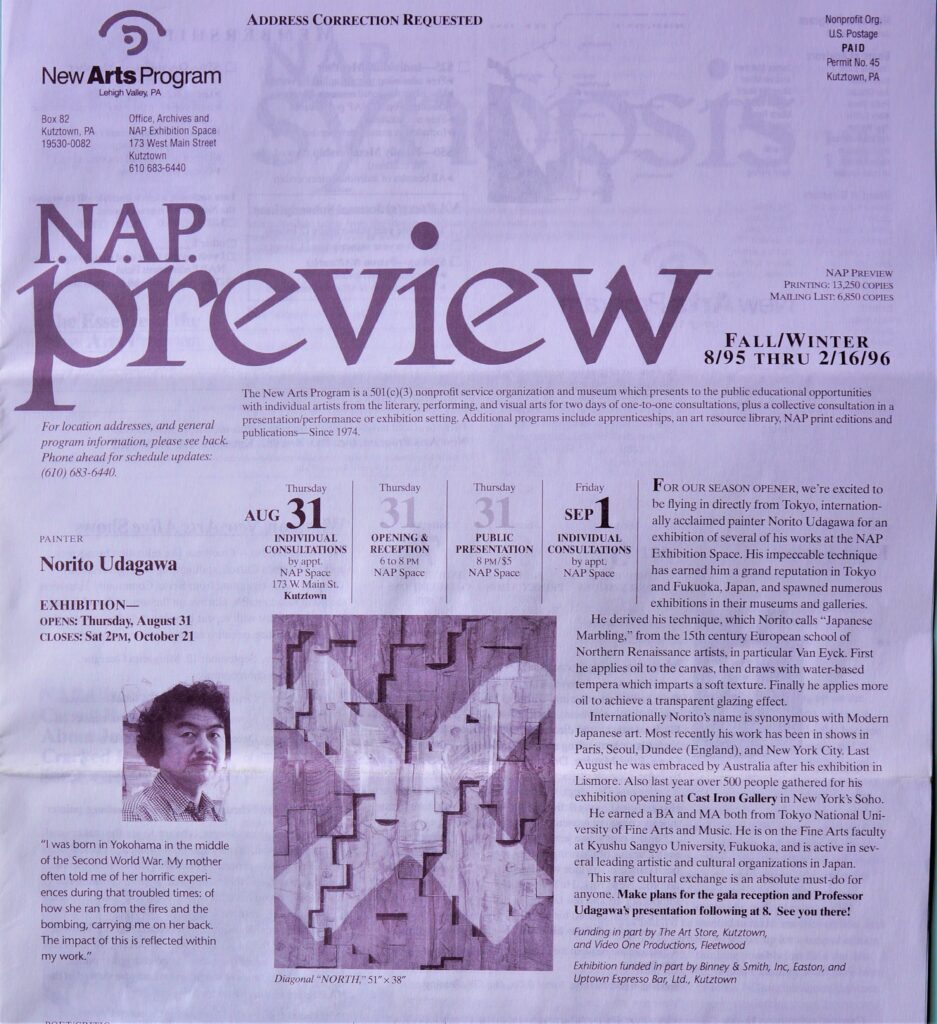

ニューアーツプログラム・カッツタウン 1993年10月~1994年3月

一方、ニューアーツプログラムの客員芸術家としては、カッツタウンなどを訪問して現代美術の最先端の動向を考察し、芸術家達との交流を深めていた。ニューアーツプログラムは前衛音楽家のジョン・ケージのコレクションでよく知られているように、最先端の美術、音楽、文学、モダンダンス、パフォーマンスなどの現代芸術家や批評家、ジャーナリストを招待してフィラデルフィア、アーレントンなどの11の美術館、大学、教会などを会場として展覧会や講演会を企画している啓蒙機関である。

ここのディレクターのジェイムス・F・L・キャロル氏はこの地のカッツタウン大学の教授で、大学美術館で彼のコンセプチャルな平面作品を見たことがあるが、エール大学などの同窓の仲間と組んで、1974年にこのプログラムを発足させた。私には笑顔を絶やさず、ジョン・ケージのビデオや床に残された、地元出身のキース・へリングの絵を指差しながら昔の体験談を穏やかに話し、やさしく、親しみを込めて接してくれていた。この機関の創立の頃はモダンアートとポストモダンの対立時期である。このディレクターにも、新旧の芸術の狭間における我が闘争のなかで、熱かった青春時代が柔和な顔の裏に隠れているに違いないと思った。

私をここに推薦してくれた、ここの理事で、プラットインスティチュートやパーソンズスクール、ブロンクス大学などの多くの美大で講師をしていた、カーボンペインティングのケント・フロエター氏は、溢れ出る芸術的パワーで他を圧倒した存在であった。このフロエター氏には昔ティファニーのステンドグラファーであったデール・スティール氏から紹介を受け、1989年の3月にスティール氏の勧めで世界でも珍しい日本のノン・アルコールウイスキーをニューヨークに持っていった時からの付き合いであった。また、彼とチャック・クローズ氏と同窓だったことを聞いていて、クローズ氏のソーホーの個展会場に緊張して恐るおそる出かけたことも覚えている。N・A・Pではこのスペースにおけるキャサリン・パーカー氏などの作品展や講演会を聴講したり、ジーコ夫妻など地元の美術家との交流をしたり、カッツタウン大学を訪問し、授業や美術館を見学、またアーサー・ブルーム美術学部長を訪ねたり、友好的に過ごすことができた。

N.A.P.Preview 1995年8月

1993年の11月6日にキャロルディレクターとフロエター理事がセントラルパークサウスのトランプパークの私のアパートを訪ねてきて、制作中の作品を見た後、2年後に私の個展をニューアーツプログラムスペースで企画することを述べた。それから2年が過ぎ、1995年の8月、渡米直前になると、私の顔写真の下に「母の背で、火と爆弾の中を・・・」とコメントが載り、✕と飛行機の形を合成した私の作品「北へ」が掲載された私の個展を知らせるN.A.P.Previewが福岡の自宅に届き、それを見て私はにわかに動揺した。

このような私には寝耳に水のN・A・P・のコメントに繋がった原因は1945年5月29日の約5000人が亡くなった横浜空襲の時に、伊勢佐木町のすぐ裏にあった家から、母が私をおぶり、爆弾の降る中を火と煙にまかれて逃げ惑い、大岡川に入り、浮きつ沈みつして、九死に一生を得た、当時としてはどこにでもあった出来事が、1994年の4月から9月までのオーストラリアのサザンクロス大学の研修時に開催した大学美術館での個展図録に掲載されたことによるものである。

ここには美術学科長のモステン・ブラムリー=ムーア教授、後のメルボルン大学美術学部長から客員教授として招聘を受け、オーストラリア国立大学やシドニー大学など、数校で講演したり、指導し、また、大学美術館とシドニーのモードスペースで個展を開催するなど、充実した活動を行った。その時、大学美術館の学芸員のインタビューにオーストラリアのリズモアののどかな気候による開放感と50歳まで生きることができた達成感が重なって、これまで話したことのないこのことをつい吐露してしまったのだが後の祭りであった。その図録が私の参考資料としてN・A・Pに送られたのだった。

丁度、その1995年の夏は第二次世界大戦終結50周年のニュースが新聞やテレビで報道されている最中だったので、私の表現意図とは異なってこの作品は当然、アメリカ人にとりB29戦闘機であるし、✕は否定の意味を込めた、敗戦国の日本人としての特別なメッセージだと受け取られるだろうと覚悟せざるを得なかった。作品は本人の意図や希望とは関係なく一人で歩いていくものだとよく聞くが、私の作品も、この時に今日の新しいアートと考えていた範疇から勝手にはみ出して、人間と社会、そして政治へとポストモダン的社会の美術の一員に再び後戻りして、ひとり歩きを始めてしまっていたのだと気付かされた。

N.A.P.スペース個展とインディビジュアルコンサルテーション 1995年8月~10月

このN.A.P.スペースでの個展は1995年8月31日から10月21日で✕・○・△・▢・X・Y・Zなどの作品11点を展示した。8月31日の暑い日、オープニングレセプションもパブリックプレゼンテーションも会場に入りきれないくらいの盛況で、キャロルディレクター夫妻も満足の様子に見えて私も安堵した。プレゼンテーションでは✕から始まった心模様の作品であることなどを年代順にスライドを使って説明したが、戦争にかかわる質問は無かった。希望者の作品を講評し相手の相談に答える、インデビュアルコンサルテーションは先約の12人に限って2日間に渡り1人1時間ずつ区切って対応した。

1995年8月と言えばバブルがはじけ、多くの企業がアメリカから撤退し、マンハッタンから日本レストランが少なくなったのを感じていたが、エンパイアステートビルのショーウィンドウを担当したデザイナーは、その写真を見せ、自分の仕事は日本ではどう反応するだろうかとか、また、ドローイングを見せ、日本の画廊で扱う可能性について問うなど、まだ日本への関心が残っていることを感じた。また、ピストルばかりを描いた作品を数枚並べて、自分の住むフィラデルフィアでは嫌がられているが、ニューヨークでは売れている。日本ではどうかと質問をする画家もいた。2日目はキャロルディレクターの車の案内で、本格的に現代美術に取り組んでいる美術家のアトリエを訪問した。木と和紙による作品を造っていた大学教授夫妻など、インスタレーションやトランスアバンギャルド的傾向など、ポストモダンから、その後へ続く現代美術のグローバルな傾向の作家との対応になり、緊張を強いられたが、議論はスムーズに進み、作品の理解に伴い、美術家同士としての友好の絆も生まれたような気がした。

このカッツタウンは、ニューヨークとフィラデルフィアを点と線で結ぶと正三角の面となる等距離の大学小都市で洗練された芸術風土を感じた。帰路の車窓から見る緑一面の小麦畑やマディソン郡のような屋根付きの赤い橋などの風景の美しさにロマンがかきたてられ、心が癒される思いがしたが、コンサルタントが終わってホテルに戻ると、そのままベッドに倒れ込んで眠ってしまい、ディナーに迎えに来たキャロルディレクターを長く待たせてしまった。出発前に感じたあの動揺は何だったのか、いつの間にか自分の体の中からその動揺そのものが抜け落ちてしまっていた。

このジェイムズ・F・L・キャロルディレクターは1994年の2月ソーホーのキャスト・アイロン画廊、1995年のN.A.P.スペース、そして2006年のチェルシーのウィッキサー画廊の私の3回の個展に訪れ、10年余りに渡る、私の五十代の殆どの作品に目を通してくれた唯一のアメリカ人である。最後に別れたのはウィッキサー画廊のエレベーター前で、またN.A.Pでやってねと言って、微笑みながら手を振って別れた。2006年9月21日の昼下がりのことである。

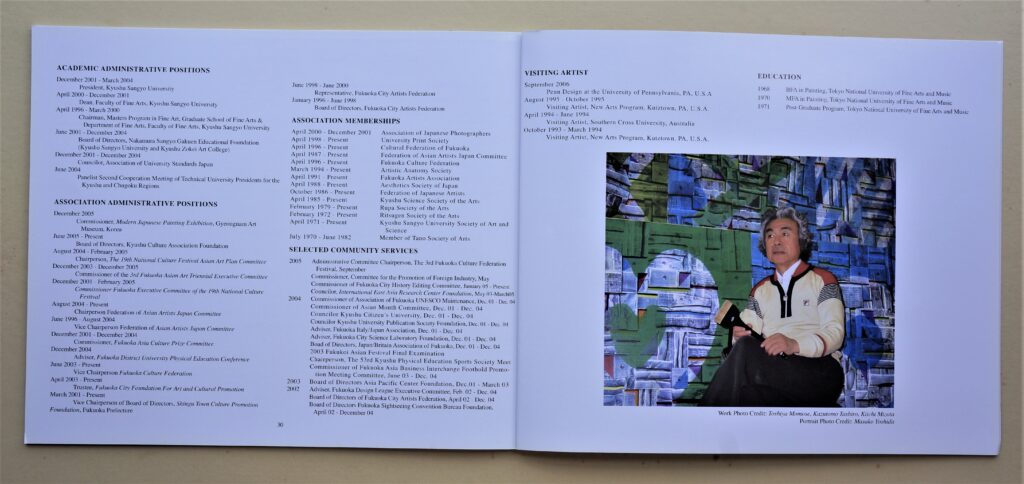

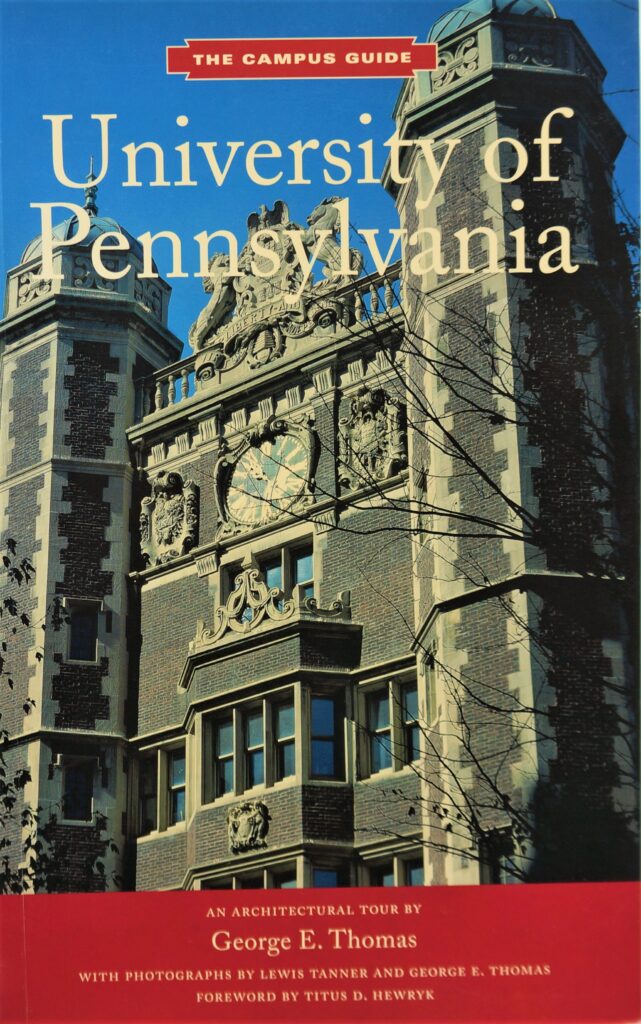

ペンシルバニア大学とペンデザイン 2006年8月・9月

2006年8日1日から10月1日にかけてのニューヨーク研修はこのウィッキサー画廊での個展開催のほかに、ペンシルバニア大学の客員芸術家としての研修があった。大学のあるフィラデルフィアはアメリカが独立を宣言した時の首都であり、ペンシルバニア大学はその独立に最も貢献した100ドル札の肖像でもおなじみの印刷王ベンジャミン・フランクリンによって創設された、アメリカで最初に大学としての組織が整備された学校で、現在でもI・Vリーグの中心大学である。

多くの学部、大学院で構成されているが、世界一のビジネススクールといわれているウォートンスクールや世界最初のコンピュータを製造して、今もそれを展示している工学部などがよく知られている。芸術関係では、特色ある博物館、美術館が大きいものだけでも6館あり、それぞれの学芸員が展覧会を競い合っている。例えば博物館は古代エジプトからギリシャなどの名コレクションで有名だが、モダンアートギャラリーでも、時の人、アンディ・ウォーホル展を開催時、熱狂的なファンが大勢押しかけてきて、何かが起きる察知して作品は撤収し、開会式を中止し、開幕を遅らせざるを得なかったというエピソードも聞いた。

校庭にはロバート・インディアナやアレクサンダー・コールダー等の高名な芸術家の作品がいくつも置かれ、碁盤の目に構成された市街地の道に沿ってペン大カラーのエンジのレンガ造り校舎が並んでいるが、一角だけ自然の広場に曲線のネイティブ・アメリカンのインディアンの小径が続き、その入口には女性主義芸術家や女性ペン大学長等の名が連ねられて、フェミニズム芸術家の人権に対する主張が示されているなど、フィラデルフィアアートシティとしての中核を担っている。ペンシルバニア大学大学院デザイン研究科、略称Penn Design は建築、環境建築、都市計画、歴史修復保存、純粋美術の五専攻からなる。

Penn Design(School of Design)の前の名称は、School of Fine Artsであって、純粋美術が中心の研究科であったが、近年編成替えをした。純粋芸術の教員たちは芸術は全てがFine Artsから始まるのであり、名称変更を残念がっていたと、私の研修を導いてくれた元ペン大美術学部長・大学院ファインアート専攻長中里斉教授は教えてくれた。開設は1958年と比較的新しく、ジャクソン・ポロックが交通事故死した翌年に初代ニューヨーク抽象表現主義作家達の熱気の下に現代美術学校として出発した。1964年秋からここに籍を置いた中里氏はバーネット・ニューマン、ロバート・マザウェルから若かったステラ達までモダンアートとして最後のフォーマリズムを提唱した評論家クレメント・グリーン・バーグなどを慕い押しかけてきて、この校庭で熱い議論を交換していて、その熱気はすさまじいものだったと述懐していた。

ペン大におけるモダンとポストモダン

私が版画制作をした大学院美術研究科棟のモーガンビルディングからの眺めは、左奥に野口英世博士がアメリカ留学当初に身を置いた医学部病院が遠くに見え、目の前のよく映画の名シーンとして登場する美しい図書館ビルにはブラジリア都市建設などで高名なモダニズム建築家のルイス・カーン教授の記念館が設置され、左隣のビルは窓が大小、アットランダムに並んだポストモダンのロバート・ベンチュリー教授が設計したビルがあった。

中里氏にルイス・カーンの設計した建物を尋ねると、氏はカーン教授が、私もカッツタウンに行くために利用していた、また福岡市美術館のコレクションと同じシーガル氏の作品が通路に置かれているポートオーソリティバスセンターの汚いトイレの中で死んでいた謎の物語などにも触れ、治療中の足をひきずりながら、学生寮をこえて奥へ奥へと進み、その薬学部の建物までたどり着いた。

2人でそのあたりをくまなく探し、結局、カーン氏の名札を見つけることはできなかったが、正にこの大学はモダンアートの最後の高揚を見せた芸術教育研究の場であり、モダンからポストモダンへ移行する現代美術史の激動の転換の現場であった。これを直に見てきた中里氏の体験談は、私が日本で想像していたこととはまるで違い、目からウロコと言っても過言ではないほどに興味の尽きないものであった。

その向こう(ロバートベンチュリー教授が設計したビル)

ポストモダンと風景画

例えばロバート・ベンチュリー教授は、モダニズムの”Less is More”に対して”Less is Bore”と主張し、モダンアートのフォーマリズムの純粋化、抽象化に対して反逆的な大衆化、不純化をあえてよしとして、正当化するポストモダン的論理、思想を展開している。そのベンチュリー教授の講演をペン大で聞いた中里氏はその中で述べられた、ペン大の恩師であるニール・ウェリバー教授の普通の風景画がベンチュリー教授の言葉の魔術により、新しいポストモダンの論理に裏づけられた新鮮な哲学をもつ作品に生まれ変わるのを実感したという。その余波はここから全米中に嵐のように広がり、ヴェトナム帰りのヒッピー思想の影響も輪をかけることになり、ニューヨークのマンハッタンのマディソンアベニューにあるモダンアートの名コレクションを誇る抽象現代美術館であるホイットニー美術館に風景や人物をテーマとして、当時のモダンアーティストからさげすまされる立場できた芸術家たちがデモを行ったと聞いた。

このような一連の出来事が起爆剤となり、特別な造形思考や主義を通さない、個人の素直な視覚による風景や人物、静物などの優れた写実的具象表現作品に対しての見方や価値観が180度転換した。このことによりアメリカのハドソン・リバー派などの過去の具象作品の掘り起こしがなされ、再評価に繋がったことを考えると、ここに至って、初めて、ラルフ・ウィッキサー氏と遊馬正氏、また私をペン大の客員芸術家として受け入れてくれた美術学部長・大学院ファインアート専攻長のジョン・ムーア教授の風景画が私の頭の中で一本の糸で繋がり、これらの作品も現代アメリカの芸術的思潮を反映した現代絵画の一つの流れであることが認識できるようになった。

美術のポストモダンと3人の風景画家

実は私は書物からの知識で、モダンアートが理想や普遍性などを追究する過程で、権威化に陥り、閉ざされたアートになってしまったことに対して、ポストモダンはこれに異議を唱え、工業化社会から移行した情報化社会を鋭く、冷静に見つめ直し、多様、多元的な社会の状況や情緒を拾い上げ、アレゴリーや引用やパロディなどの手法を用いて、本来の人間の美術表現そのものを取り戻そうとした主義・主張と理解していた。従って、1993年にグッゲンハイム美術館で初めて見たドイツから来たアンゼルム・キーファーの原始性や、また、素直に受け取れなかったが癒しの表現という解説にも理解を示したが、むしろ、その作品の巨大さと造形性の強さの方に感動していた。

また、1994年の正月にメトロポリタン美術館で見たルシアン・フロイト個展の嘘、偽りのない人間の生活表現の大作、更にミワショージのオーナー花房寿夫氏に2006年に車で案内されたアップスティッのダイア・ビーコン美術館の当代20人の現代美術家の作品の中で、日付絵画の河原温氏などのコンセプチャアルアートの小品はまれで、その美術館や、ニューヨーク近代美術館の特別展で見たリチャード・セラの工業化の亡霊とみなされている鉄製の現代人の不安を呼び起こす圧迫空間表現やキキ・スミスの女性主義表現、更にデミアン・ハーストのアプロプリエーションの表現などのように、いずれの作品も圧倒的迫力があり、センセーショナルで、アートマネージメントにより高騰を呼んでいる超大作・超労作ばかりであると先入観が固定化してしまっていた。

しかし印象派のように、小品が多いのにもかかわらず、これ等の風景画が現代の複雑化する社会の中で、弱い作品の謙虚さで、癒しの力を発揮しているとすれば、まさにこれがポストモダン社会の当代の美術であることに間違いないと洗脳されるのであった。更に、私にとり、信愛なる恩人となった3名の偉大な風景画家に対して、高等美術教育研究機関に携わる現代美術の指導者としての視覚だけに頼るような素朴な表現に見える絵画創作研究の在り方について、若干の戸惑いと懐疑の念を払いのけることができないでいたが、このペン大での研修を経て、私の心の隅でしこりのように固まっていたわだかまりが、グラスの中で氷がスコッチに溶けていくように、一挙に消滅していくのだった。

ペン大の大学院ファインアート専攻 1971年

私は2006年のこの研修でマンハッタン36丁目のウエストにある30坪もある中里氏のアトリエとペン大の工房で10枚の✕とハートの版画を制作したが、ペン大へはいつもニューヨークからフィラデルフィアまで中里氏が2時間の道程を運転して連れて行ってくれた。ある時、車の中で、ペン大は現代美術学校から風景美術学校に変わり果ててしまったと嘆いたことがある。フォーマリズムの最高揚の現場の反動の揺れが大きく、ベンチュリー教授の、洗脳作用によりポストモダンの風景画教授の力が安定して強い期間が中里氏としては長すぎたと感じたのかも知れない。

中里氏は「1971年のペン大はヴェトナム戦争反対の機運とヒッピー文化がモダニズムの反省期を呼び、モダニスト教授連の一斉退陣、芸術する事は生活する事、従って、作品批評会は無効だ。成績評価も意味がなく廃止などの状態がウェリバー氏の引退の1990年迄平穏のうちに続いた。その後、バウハウス的なモダニズムの復活が試みられたが、混乱に陥り、自分を含めて5人の学部長が交代し、自分が5年の任期を務めた後、ジョン・ムーア氏の2年目で正常化したが、その時は設立の思想と歴史は忘れられ、全く異なった制度化された学部になっていた」と2009年8月に銀座の養清堂画廊で開催され、私も出品参加した「ベンと私・中里斉とペンシルベニア大学での文化庁在外研究員及び私費研修員展」の図録に記している。

ファインアート専攻の教育 2006年

私の研修した2006年はジョン・ムーア氏が学部長、大学院のファインアート専攻長になって、何年目になっていたか定かでない。しかし、中里氏が1966年から67年に感じていた現代美術学校としての設立の理念や熱気は失われたとしても、少なくとも、長い間の混乱の中での議論は無駄では無かったように感じた。なぜならば、それらの経験をふまえた学生本位の教育体制と指導方法が私には確立されているように見えた。

私は中里氏の大学院の授業をビデオで撮影し、学生へも助言をさせていただいたが、例えば、インディビィジュアルスタディにおいては、学生が1日のうちに多くの教授達から自分の作品について個人指導を受けられるシステムだ。同じ学生の同じ作品について、多くの異なった考えをもつ教授の批評を吸収して次の制作のステップにすることができるユニバーシティの精神を生かした指導形態である。ゼミや研究室の教授の指導だけに片よりがちな、昔の熟制度を引きずるような日本の教育とは異なりが大きいし、私は見てないが、学期末の全教授、講師の全体合同講評は、学生に高度な造形性や創造性が要求され、新鮮な現代芸術論が展開されることが関係者の間でよく知られている。

入学試験についても、例年200名程度の志願者の中から50名を合格させているが、多くの異なった環境で培われた個性を受け入れるために、ペン大の学部からの学生は、通常2割に留め、他は世界中の大学から入学させていると中里氏から説明を受けた。事実、中里氏の版画を履修した学生は十数名いたが、アメリカの他大学やイタリア、メキシコ、マケドニア、中国、韓国など、いろいろな国の出身者であった。

Jolie Schneider 美術メジャーディレクター

ナカザト教授を囲んで九産大海外研修学生と教員

2006 - ペン大 John Moor 研究室

アーティスト・イン・レジデンス・プログラムと日本人研究員 1980年~2006年

その年の日本人大学院生在籍者はゼロで日本人は文化庁芸術家在外研修員の広島市立大学教授の伊東敏光氏と私だけであった。中里氏は、「ベンと私」の図録のなかで、「70年代後半、版画専攻修士課程が開催され、版画工房の目標を開かれた制度環境、60年代に自身が経験したような開かれたフォーラム作りとした。80年代始めから受け入れた文化庁からの芸術家達はこの文脈の中に貢献してくれた。」と記している。

実際にこの図録に載る鎌谷伸一氏や天野純治氏、爲金義勝氏、浜西勝則氏、木村秀樹氏や九産大を介して、私と親しく交流のある古本元治氏、川邊耕一氏、松尾伊知郎氏などの作品と美術活動歴から推しはかると、これらの19名にのぼる研修員のペン大のファインアート専攻への貢献度は大きかったと推測できる。また戦後アメリカの美術学校で教員を務めた日本人画家はアートスチューデントリーグの国吉康雄氏ぐらいしか思い浮かばないし、事実、春日部高、芸大の後輩であった近藤肇氏もそうだったが、多くの現代美術で活躍しようとする人の受け入れ先は、当初はブルックリンミュージアムスクールに限られていたし、その後、アートスチューデント・リーグ・ニューヨークに変り、そのような各種学校から留学ビザを受ける形で、美術活動を行う日本人美術家がほとんであったと聞いている。

そのような状況のなかで、アメリカの大学美術教授として中里氏がペン大に客員芸術家や客員研究員としての正規のアーティスト・イン・レジデンス・プログラム制度を組織して日本人現代美術家の受け入れに果たした役割とそれによる日米芸術交流への貢献度は偉大であるといえる。

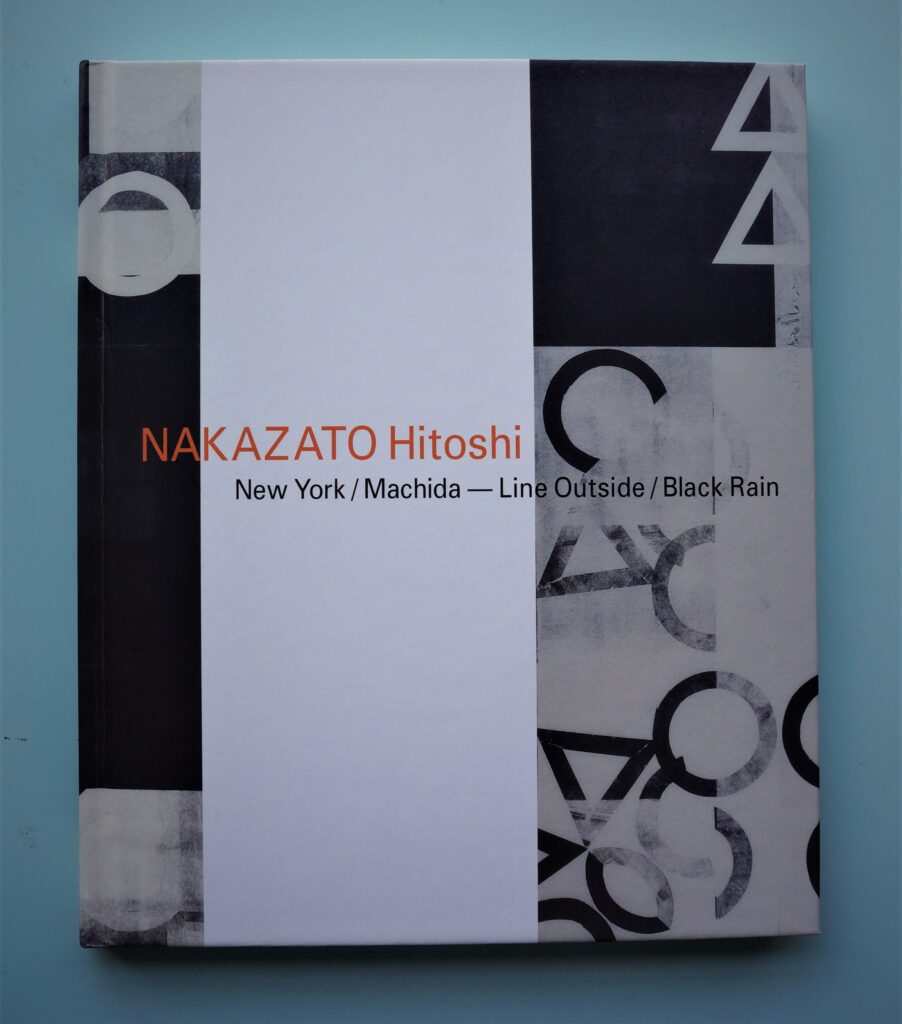

中里斉の美術研究活動 1936年~2010年

中里氏は「モダニズムは後退し、ポストモダンも色あせて、ネオポストモダニズムの今は」と問いかけ、「ポストモダニズムが終った今、自分は敢えて、バウハウス以後使われ過ぎて、見飽きている、丸・三角・四角を『仙厓』の境地にあやかり、制作上の可能性は線で囲まれた我々の知識/認識の領域の外に在るという意味で『線外』が追究のテーマである」と自分の芸術行為について発言し、また「絵を描く事は、過去を問題にするのではなく、未だ経験してない世界を追究する事です。従って絵は前に向った追究の軌跡です」と2005年12月14日の九産大、芸術学部特別講演会「線外にある絵画の可能性」において述べた。

アメリカの現代美術の本流の現場に40年余り身を置いて、移り行く時代の思想とその美術表現、また、その社会思潮の変化の中での美術大学の教育研究の在るべき姿を追究してきた中里氏の芸術観はどこまでもシンプルで、真っ直ぐで、ひたむきであり、”Less is more” を昇華させ続けている。中里氏の丸、三角、四角の線外追究は私の×、○、ハートの形による心模様の表現とは、記号的な形を追究するモダニストとしては共通点が見られるが、モダニズムを無意識のうちにはみだして、現代大衆社会に漂流しながら、感性で何かを掴みたいとあがいている私のアートに対して、中里氏のアートは新しいモダニストとして、フォーマリズムの後に続く、強い現代の意識と意志力により格調高い今日の哲学的造形を追究している絵画のように、私には写っている。

ペン大でも九産大での指導でも、作品のコンセプトや構成において、決して二番煎じを許さなかったし、現在と過去に対して常に新しい理想的絵画の追究の理念を実践する知的なモダニストとしての厳しい指導であった。中里氏は私が研修した2006年末にペン大を退任し、翌年の2007年6月に同大のオーサー・ロスギャラリーで退職記念展を開催した。私が中里氏の作品の全容を見たのはそれが初めてであったが、5,000点の作品を目標にしていた氏の多数の作品はアットランダムに、壁に並べられたり、天井から吊り下げられたインスタレーション的斬新な展示で、展覧会そのものは旧来のモダンアートの範疇を超えた今日的芸術表現を問う個展として私に注目と感動を与えた。

また、私も出品したが、その年の10月にペン大の卒業生が中里氏の退職を祝い、総勢102名の参加による退職記念展がフィラデルフィアのアイスボックスプロジェクトスペースの大展覧会場で開催され、大きな反響を呼んだ。

その後、中里氏は2009年8月に銀座の養清堂画廊において、「ベンと私」展を企画されたが、子供の頃、沢蟹をとり、野兎と戯れた古里の芹が谷に建てられた町田市立国際版画美術館での回顧展『中里斉展-モダニズム←→原風景・町田』を開催中の2010年7月17日の夏の暑い日、一時帰米中のニューヨークにおいてアトリエの天井を塗装中に梯子から落ちた事故が原因で亡くなったと知らせが届いた。日本時間では7月18日のことである。

町田市立国際版画美術館 2010

ペン大 オーサーロス・ギャラリー 2007

マンハッタン画廊街の変遷

ニューヨークは1945年第二次世界大戦以後の世界の現代美術をリードし、現在でも世界の現代美術の中心地である。それは世界の、またアメリカの経済の中心的都市であり、国際連合があるため多くの国々の衣食住・道徳・宗教などをはじめとする多様な文化が混在している。その文化が衝突や融合を繰り返し、様々な新鮮な価値観を生み出し、最先端の芸術が誕生し易い気運に満ちているため、多くの芸術家が世界中から集って競い合ってきた。

画廊街もメトロポリタン美術館、フィリックコレクション、ニューヨーク近代美術館、ホイットニー美術館、グッゲンハイム美術館などがあるミッドタウンからグリニッチビレッジ、イーストビレッジ、ソーホー、チェルシーへと移り、また、それに伴って、芸術家たちもその周辺へ移り住むようになった。この2006年にはマンハッタンを出てダンボーやブルックリンに美術家のアトリエが移り始めていたが、下次氏や前芝氏が使われなくなったビルを利用した集合アトリエを借り、その状況を案内してくれたり、ニューヨーク日本美術協会会長の越光氏や画廊オーナーの渡辺氏なども、ニューヨークの最新の美術情報を与えてくれた。

更にその画廊街の変遷をこの地に身を置いて長い間体験してきた中里氏とは、よく知られた通訳・翻訳家であるすみ子夫人を伴い、国連のあるニューヨークならではの世界各国の文化を、ABCテキスタイルやチェルシーマーケット、ハーレムのフェアウェイマーケット、ユニオンスクエアーの朝市などで体験し、またレストランで多くの国の食文化を楽しむことができた。更に1800年代から続くイーストビレッジのマックソーリース・アイリッシュバーやソーホーが織物・染物工場街のあった頃から続くマーサーストリートの角のファーネリズカフェなどで、中里氏が当時から親しんだイカリングなどをつまみながらグラスを揺らした。ソーホーはキャストアイロンギャラリーがオンワードに変ったようにファッション街になり、画廊街はそっくりチェルシーに移った感がある。今は福岡の一風堂も進出した若者文化の中心となっているイーストビレッジは1960年代に70軒の画廊街であったことや、その昔、そこが湿地帯であったこの土地の地主が、そこに授業料から留学費用まですべて無料にした、入学試験の倍率が1000倍を越えるとうわさされている美大・クッパーユニオンを開校しているなど、街の移り変わりや、その街の物語は大変興味深いものであった。

更に、その頃の近藤竜夫氏や岡田憲三氏、川端実氏など私にとっては懐かしい画家達のニューヨーク生活を中里氏の話から垣間見ることができた。中里氏はウィスコンシン大学大学院で、カイコ・モティ氏からヘイターの一版多色刷り技法を伝授された。その技法の発明に関わり、全米の大学に広めていったカイコ・モティ氏と、同じくニューヨーク大学大学院でこの技法を内田るり氏に指導したやクリッシナー・レディ氏、そしてその二人の恩師であるヘイター氏との三人の版画家が織りなすドラマは誠に興味深いものであった。更に中里氏がエッチングを教えたアレックス・キャッツ氏や多くの外国人批評家など、中里氏の実際の体験談は私の心を揺さぶり、戦後の現代美術史、ルーシー=スミス氏のレイトモダンの世界へ引きずり込んでくれるのだった。

帰国の前々日の9月28日にグリニッチヴィレッジのスペインレストランで食事の後、中里氏はいつものように車でアパートのワイルドワイドプラザの玄関先まで送ってくれ、自分のアメリカはすべて伝えたつもりだと述べて帰った。突然の思いがけない言葉に、胸に熱いものが込み上げてきて、只、茫然と立ちすくむ私の体に、それは背負いきれない程、重たいものであることが伝わった。

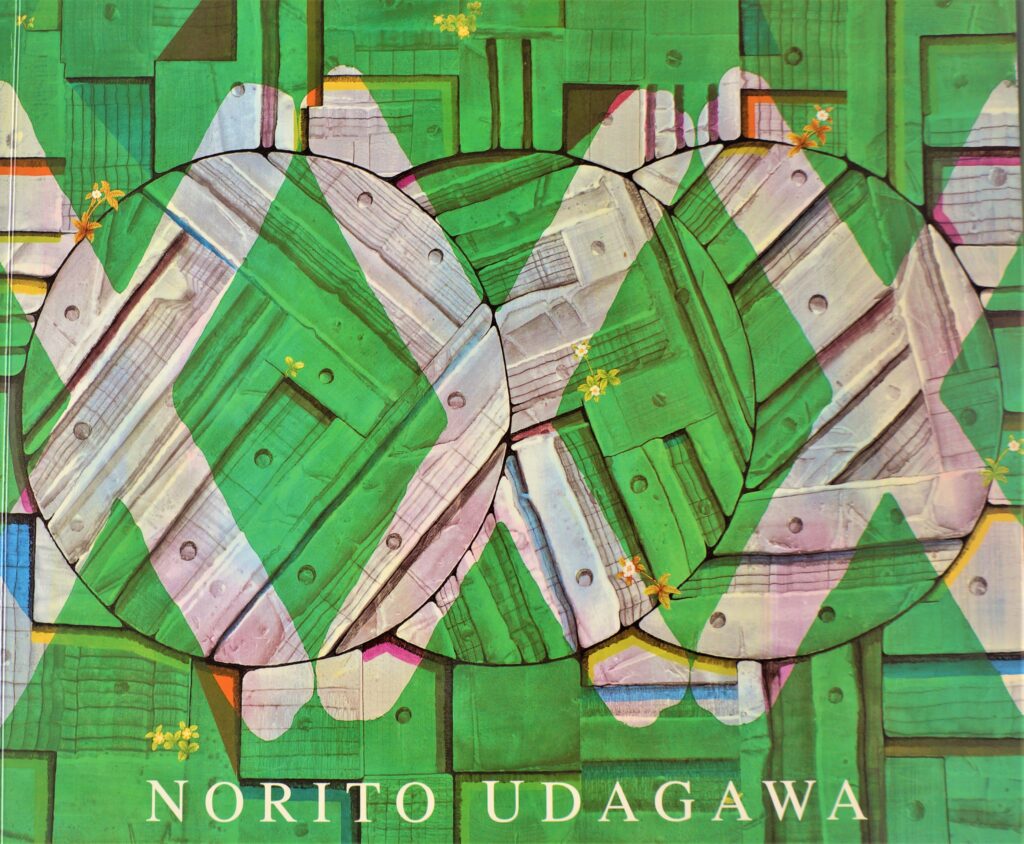

私の制作とキャストアイロン画廊の個展 1994年2月

私はこれまで「青春」、「遊戯」、「中年」、「影」「マイランドスケープペインティング」や「光と影」などの各シリーズを通して一貫して人間の意識や直感、情緒など、心模様をテーマとして制作してきた。私の作品制作方法は、初めに油絵の具の下地にホワイトの樹脂テンペラ絵の具を作り、それをオートマティックな方法でジャパニーズマーブリングと私が名づけていた木目模様のベースを作る。この模様は私の原風景である鬱勃とした戦後日本のよどんだ水や朽ちた板塀のような光景を思い出させるベースである。このベースを子供の頃、天井の木目やしみなどに昆虫や動物の形を探し出したときのような方法で、長い間見つめていると、そこに心に残っていることや意識下の世界が投影され、それがベースの模様と重なり合った形として浮かび上がってくる。それを手掛かりとして昆虫や植物などの象徴的なイメージを繊細に描き、そのベースに油絵の具により半透明で平面的な✕や〇などの心模様を暗示させる記号的形を大胆に置き、ルーシー=スミス氏が粋の反映と直観したところの矛盾する様式の結合を図る。このようにして、人間の愛や憎しみ・欲望などの理性や倫理では説明できない生の根元的な営みから起因すると考えられる心や情感、感性といったものを洞察し、この時代に生きる人々の「生」の姿を絵画として追及したいと考えてきた。

私は小学生の頃、ぶっくれ橋のたもとで二郎ちゃんから高層ビルが林立する摩天楼の昼なお暗き交差点を一筋の光線が斜めに横切る美しいマンハッタンの絵はがきを見せられたことがある。1993年のニューヨーク研修は、その摩天楼の下のセントラルパークサウスに住み、その憧れの世界の永遠の時の流れを十分満たすことができた。その時期、セントラルパークは秋から冬への変化の美しい季節であり、またニューヨークの夜景の美しさは写真等に紹介されて誰でも知っているところであるが、12月のクリスマスシーズンは建物や街路にはたくさんのイルミネーションが飾られ、この世のものとは思われない美しい光景であった。その吉田二郎氏も、全米プロバスケットボール見学ツアーを企画・同行し、わざわざマンハッタンに立寄り、私を励まし、私の創作意欲を駆り立ててくれた。中年シリーズ以後、人生にも制作にも行き詰まりを感じ、瑠玻展に出品した1989年の遠い夏の影-Ⅹの制作を皮切りに✕の姿ばかりを追い求めてきたが、この1993年秋からは初めてのニューヨーク生活の反映として、光と影シリーズの画面構成は、私の心の充実と幸福を暗示させる 〇 構図が多数をしめた。それらの作品と、福岡から送った作品を合わせた18点により、ソーホーのキャストアイロン画廊で個展を開催した。レセプションの1994年2月19日はニューヨークの大雪が止まった、爽やかな晴天の日で、ソーホーのすべての画廊のオープニングデーだったため多くの人が画廊に押しよせて、ごった返したのを覚えている。その後のオーストラリア研修、アジア諸国への訪問等の様々な視覚的体験により、△、▢、ダブルX、トリプルX、渦巻き形など変化に富んだ形が生れ、更に2006年の個展では、星型とハート型、ストライプが加わり、多彩な構成と色彩を生み出すことができ、新しい感性表現の可能性への希望が膨らんだ。

ウィッキサー画廊個展 2006年9月

私のこのウィッキサー画廊の個展には100号から30号を中心に18点のテンペラと油彩による混合技法の作品を展示した。

個展は9月26日閉幕のはずが1日延びて27日に終了した。ニューヨークの早い秋はもう始まっていた。この個展中にいろいろな仕事が交錯し、常時画廊に詰めることができないでいたが、私の図録を担当した星野三沙氏が一時帰国中の東京からいろいろと細部に至るまで指示を出してくれ、また学芸員のシドニー氏やインターンの小池氏などが精力的にサポートしてくれた。個展の案内が1ページにわたり、アートニューズの9月号に広告として掲載されたこともあり、また、ルーシー=スミス氏のエッセイの影響で、多くの人々が会場を訪れてくれた。チェルシーには画廊が当時200軒以上あり、300人以上の美術家がマンハッタンで個展をし、芸術的個性を競い合っているのは、壮観で、芸術ファンにとって誠に興味深いものである。しかし当事者である芸術家にとっては、生きるか死ぬかの真剣勝負の壮絶な戦いの場である。

その芸術の秋の新シーズンの幕開けを飾る9月に、私では非力すぎたが、アジア美術を標榜するウィッキサー画廊の期待を背負って、福岡から欧米現代美術の大きな潮流に、一石を投じることができたとすれば、たとえそれが大きな波紋とならなかったとしても、私は満足すべきであろうと思った。その遠い故郷からも、仙谷や山村君、また、麦倉、吉田、岡田、昼間、上田、永島、樋口、石川・・・各氏ら、多くの友人、先輩、先生達からの励ましの言葉を送られ、また福岡からも、九州造形短大松永教授やその愛弟子でニューヨークテロの現場写真でも高名な厨屋氏夫人、方子氏や九産大教授の光行、古本、井上各氏らが国外研修の大勢の学生を引率して画廊に立ち寄り、学生と共にエールを送ってくれた。

期間中に同時多発テロの5周年の追悼式典が、9月11日のあの日のような晴天の朝、世界貿易センターがあったグラウンド・ゼロでしめやかに執り行われ、犠牲者ひとり一人の名前を呼ぶ声がまだ耳から離れずに残っている。当日の惨劇の様子を生々しく語ってくれた同級生のニューヨークジャパンセンター講師、高橋孝子氏の声が目を閉じて聞く私の耳の奥底で60年以上も前に横浜の悲劇を語った母の声と重なっていた。氏は個展の終り頃になってまた、ひょっこり友人のアメリカ人女性を連れてきて、その女性が△の作品を買った。父は日本軍と戦闘を交えたことのある人だと聞き、またいつか会える日を誓った。帰国の前日、ウィッキサー画廊に挨拶に行くと翌年1月のマイアミアートショーと6月のギャラリーアーティスト展の出品を招待することを述べた。更に、アップステエイツのハモンド美術館から個展の依頼があったことを告げ、ウォルター・ウィッキサー社長はコングラチレーションと言って笑った。